Ob in den USA, der Türkei, in Polen oder Ungarn, das Bedürfnis nach starker Führung ist in letzter Zeit unübersehbar, u.a. weil das Vertrauen in Parlamente und Regierungen abnimmt. Dabei schwankt jede Regierungsform, Demokratie, Aristokratie, Diktatur, Totalitarismus zwischen den Gegenpolen Effizienz und Legitimität hin und her. Einer Diktatur fällt es am leichtesten schnelle und unpopuläre Entscheidungen zu treffen, doch eine breite Unterstützung in der Bevölkerung widerfährt ihr selten. Ein Land, welches ihre Maßnahmen endlos diskutieren lässt, mag Unterstützung erhalten, effizient sind diese aber in den seltensten Fällen.

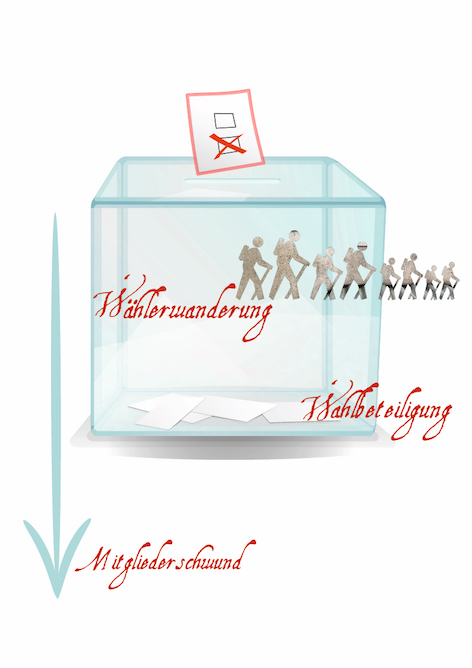

Eine Demokratie versucht beiden Kriterien zu genügen, deshalb erscheint sie als die am wenigsten schlechte Form. Heute haben westliche Demokratien vielfach aber Probleme, weil sie den Spagat zwischen Effizienz und Legitimität nicht mehr hin bekommen. Sie machen zwei Sachen bestenfalls und gleichzeitig schlimmstenfalls halb und damit nicht mal eine richtig, zugleich beide auch nicht ganz falsch. An drei Beispielen lässt sich die abnehmende Unterstützung sehr gut feststellen, an der Wahlbeteiligung, an der Wählerwanderung und dem Mitgliederschwund der Parteien. Politisch wird sich immer häufiger woanders engagiert, aber immer weniger mit Hilfe der althergebrachten politischen Willensbildung hin zum Tatort Regierung, welcher klassisch über die Parteien, Wahlen und den Parlamenten verläuft.

Dass die politische Tatkraft, die Effizienz abnimmt, lässt sich an folgenden Beispielen festmachen: Regierungen werden zunehmend mühsamer gebildet, Koalitionsverhandlungen dauern immer länger, siehe besonders eklatant in Belgien, aktuell in den Niederlanden. Große Infrastrukturprojekte werden zu verwaltungstechnischen Albträumen. Und schließlich die großen Herausforderungen unserer Zeit, an der unsere Regierungen Schiffbruch erleiden, Eurokrise, Migration, Klimawandel.

Schwachstellen Populismus und Expertentum

Wenn wir uns heutige Demokratien in einem symbolischen Bild als Patienten vorstellen, dann stoßen wir auf das Heilmittel Populismus. Dieser verspricht eine Spontanheilung ohne unnötige Umwege, da er vorgibt, sich direkt mit dem Volkskörper verbunden zu fühlen - abseitig die verschmähte demokratische Elite. Volksvertretungen haben heute tatsächlich ein großes Legitimitätsproblem, allein wenn man sich die Zusammensetzung nach Berufsgruppen und Rekrutierungsmethoden anschaut. Mitunter stimmt also die Diagnose, die Rezepte hingegen nicht. Kurzum und auf den Punkt gebracht: richtige Fragen, falsche Antworten.

Es gibt eine zweite Therapie, nämlich den Technokraten öffentliche Angelegenheiten zu überlassen. In den Jahren 2011/2012, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise hießen die Regierungschefs in Italien und Griechenland, Mario Monti bzw. Loukas Papadimos, der eine Wirtschaftsprofessor, der andere Banker. Allgemein nimmt der technokratische Einfluss zu. Das sieht man daran, dass Macht von den Volksvertretungen auf Institutionen wie Europäische Zentralbank, Weltbank, IWF oder europäischer Kommission übertragen wird. Im Grunde machen Technokraten das Gegenteil von Populisten, sie konzentrieren sich auf die Tatkraft von Entscheidungen und kümmern sich nicht um eine breite öffentliche Unterstützung, so dass die Regierungszeiten von Technokraten meistens kurz sind und technokratisch - institutionelle Macht ohne demokratische Rücksicht im Verborgenen wirkt.

Mit der amerikanischen und der französischen Revolution von 1776 bzw.1789 begann die demokratische Willensbildung mit Hilfe von Wahlverfahren in der Neuzeit. Das scheint uns heute selbstverständlich, war es aber nicht. Wählen galt als ein Verfahren, um Einstimmigkeit innerhalb einer Gruppe zu erhalten, nicht um Konflikte, konkurrierende Vorstellungen und Streitigkeiten außerhalb dieser einzuhegen. Es wurde z.B. bei der Ernennung von Päpsten angewendet. Als Einigungsinstrumente wirken heute Ideologien, vor allem der Nationalismus.

Gerne wird auf die Antike, auf das griechische Modell als Vorbild verwiesen. Aber Wahlen waren dort nicht der Kern des demokratischen Systems! Die wichtigsten Ämter wurden per Losverfahren und Rotation zugewiesen, um eine möglichst große Menge der Bevölkerung mit unterschiedlichen Interessen die Chance zu erteilen, ihren Einfluss geltend zu machen. Die Alten wussten ganz genau, dass Wahlen zu einer gewissen Oligarchisierung ihrer Demokratie führten. Sie gingen dabei sehr pragmatisch vor. Für die höchsten militärischen und finanziellen Ämter gab es Ausnahmen. So wurde Perikles vierzehn Jahre in seinem Amt bestätigt.

Nun waren diese alternativen Prozeduren, Losverfahren und Rotation, aus grauer Vorzeit vielleicht geeignet für kleine Staatstaaten, aber gilt so etwas als erhellende und nachahmungswürdige Erkenntnis auch in heutiger Zeit? Die Antwort lautet, ja. Diese Anknüpfungspunkte gibt es durchaus, auch in der Praxis. Zu einem späteren Zeitpunkt, siehe Schlusssatz dieses Artikels, soll dies gründlicher erläutert werden.

Warum wurde die Tradition vergessen? Weil dem „Vergessen“ ein Machtkalkül zu Grunde lag. David van Reybrouck, der sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt, schreibt: „Das ist also die Entwicklungsgeschichte unseres Wahlfundamentalismus: Das Losverfahren, das demokratischste aller politischen Instrumente, musste im achtzehnten Jahrhundert gegenüber Wahlen den Kürzeren ziehen; Wahlen waren jedoch nie als demokratisches Instrument gedacht gewesen, sondern als Verfahren, um eine neue, nicht-erbliche Aristokratie an die Macht zu bringen. Durch die Ausweitung des Wahlrechts wurde dieses aristokratische Verfahren gründlich demokratisiert, ohne auf den fundamentalen, oligarchischen Unterschied zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Politikern und Wählern zu verzichten.“

Gegen das tina-Prinzip: Zurück auf Los

Das tina-Prinzip heißt there is no alternative. Zu Beginn der Wirtschaftskrise am Ende der Nullerjahre sind wir diesem starren Gesetz der Alternativlosigkeit schon einmal begegnet. Nicht nur die Wirtschaftspolitik kennt diesen vermeintlichen Grundsatz, sondern auch andere Politikfelder. Beispiel internationale Diplomatie: Vom Krieg zerstörte Länder, seien es nun der Irak, Afghanistan, Osttimor, die Liste ist länger, bekommen solidarische Hilfen nur gegen Zusagen, dass westliche Modellvorstellungen, was den Demokratieaufbau betrifft, gleich mit eingeführt werden müssen. Das jeweilige Modell sieht immer ähnlich und gleichzeitig sehr konkret aus. Unter dem Stichwort „freie und unverfälschte Wahlen“ geht es um Wahllisten, Wahllokale, Wahlurnen, Koalitionsbildung, Wahlzettel usw.. Hilfe wird verweigert, wenn Vorstellungen der örtlichen Bevölkerung eingefordert werden, die durchaus demokratischen Standards genügen, aber halt nicht die „westlichen“ sind: Einbeziehung lokaler demokratischer Institutionen, traditionelle Konfliktvermeidung, alte tradierte Rechtsprechung, Dorfversammlungen etc. Dass Wahlen nach westlichen Standards sogar mitunter große Schäden wie Gewalt, ethnische Spannungen, Korruption und Kriminalität hervorbringen, wird schlichtweg ignoriert, Hauptsache der Glaube an dem Heiligtum Wahlen wird nicht hinterfragt.

Nun wird nicht geleugnet, dass Wahlen zumindest in unserem Kulturbereich in den letzten gut zwei Jahrhunderten recht gut funktioniert haben. Das sollte aber bedeuten, eine mehr oder weniger gute Methode zur demokratischen Willensbildung auch weiterzuentwickeln oder durch andere Mechanismen zu ergänzen, wenn sich der zeitgeschichtliche Kontext ändert. Eine Möglichkeit wäre das oben angesprochene Losverfahren. Da dieser Komplex ein weites und auch größtenteils unerforschtes Feld ist, hier nur angerissen ist, sei an dieser Stelle auf einen zweiten Teil verwiesen, demnächst.

Anm.: Die Grundidee, die Gedanken und viele Argumente dieses Artikels sind dem Buch „Gegen Wahlen – Warum Abstimmen nicht demokratisch ist“ von David van Reybrouck entnommen, siehe Abbildung. Insofern kann dieser Textbeitrag auch als (unkritische) Buchbesprechung gelesen werden.

TEXTENDE